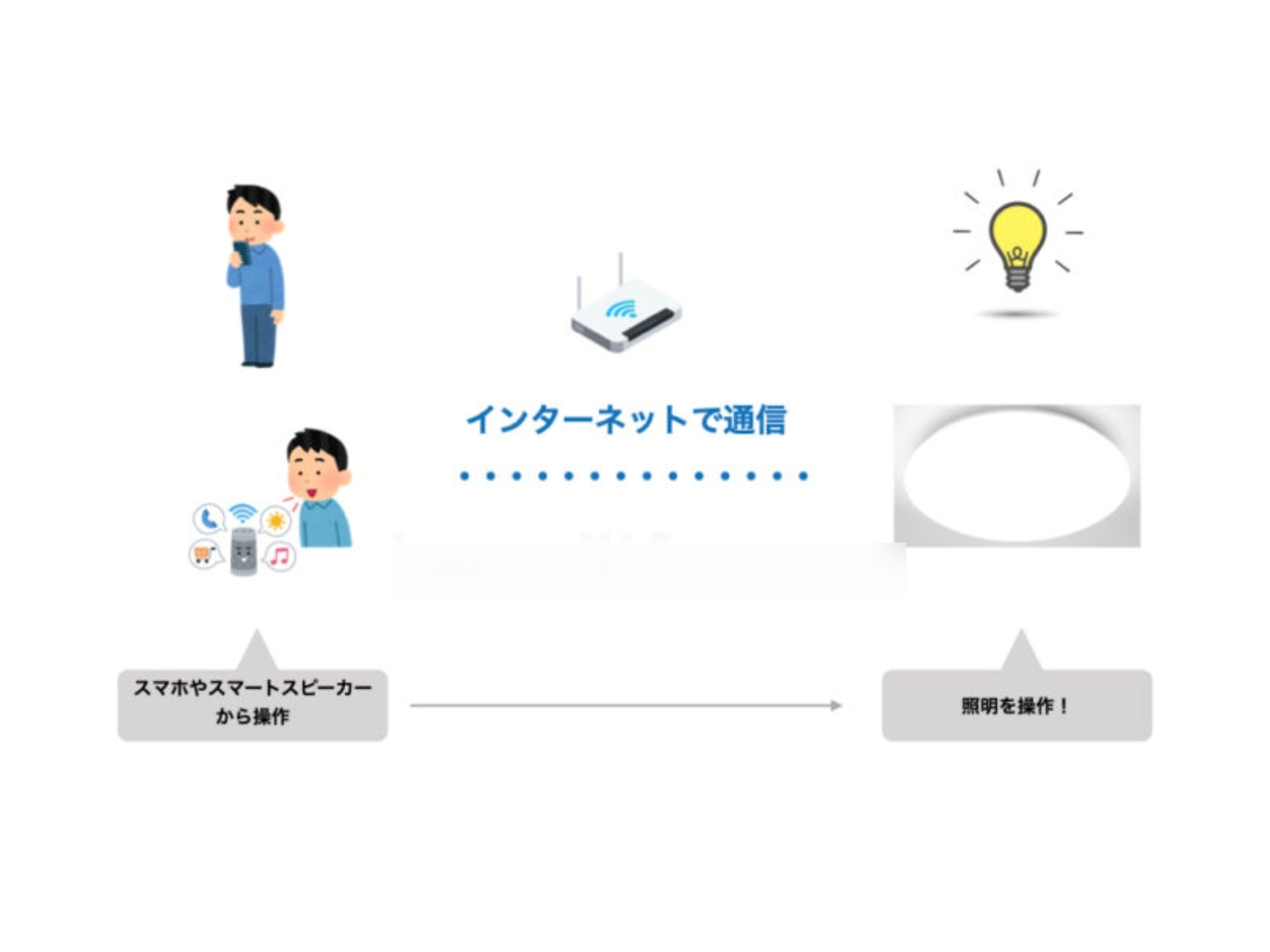

近年、照明器具の技術は大きく進化しており、インターネット(Wi-Fi)に対応した製品も増えています。

これにより、スマートフォンやスマートスピーカーからの遠隔操作・音声操作が可能になり、生活の利便性が向上します。

このようなWi-Fi対応の電球やシーリングライトは総称して「スマート照明(スマートライト)」と呼ばれ、現在多くの製品が市場に登場しています。

当サイトではスマートホーム関連製品のレビューを行っており、その一環でスマート照明も多くの機種を使用してきました。

そこで今回は、筆者のこれまでの経験に基づき、「スマート照明」を選ぶ際のポイントや、おすすめの製品について詳しくご紹介します。

スマート照明とは何か

本記事で解説するスマート照明とは、インターネット(Wi-Fi)に対応した照明器具を指します。

インターネットに接続することで、外出先からのリモート操作や、スマートスピーカーを通じた音声操作が可能になる点が最大の特徴です。

これにより、スイッチの場所まで移動することなく、手元のスマートフォンアプリやスマートスピーカーへの呼びかけだけで、照明を手軽に操作できます。

まずは、このような特徴を持つスマート照明を選ぶ際のポイントについて解説します。

AIアシスタントへの対応

選ぶ際の重要なポイントとして、まずAIアシスタントへの対応状況が挙げられます。

スマートホーム製品は音声アシスタントと共に進化しており、対応製品はスマートフォン(アプリ)だけでなく、スマートスピーカー(音声)でも操作が可能です。

現在、日本国内で主流となっているAIアシスタントは以下の3つです。

- Amazon Alexa

- Googleアシスタント

- Siri(HomeKit)

これらに対応している製品であれば、話しかけるだけで照明のオンオフはもちろん、調光(明るさ調整)や調色(色合い調整)といった細かな操作まで柔軟に行える点がメリットです。

そのため、本記事でもこれらのAIアシスタントに対応した製品を中心に選定しています。

調色機能の有無

スマート照明を選ぶ上で、「調色機能」(色合いを変える機能)の有無は大きな選択基準となります。

この機能の有無は、製品の価格にも大きく影響します。

※なお、明るさを調整する「調光機能」は、ほとんどのスマート照明に搭載されています。

調色機能付きのモデルでは、スマートフォンや音声アシスタントを利用して、気分やシーンに合わせて照明の色を自由に変更できます。

スマート照明を導入する際は、選定の軸の一つとして、「調色機能」が必要かどうかを検討することをおすすめします。

もしカラフルな色変更が不要であれば、調色機能のない、より安価なモデルを選択するのも一つの方法です。

本編でも、各製品の調色機能の有無について触れていきます。

ネットワークハブの有無

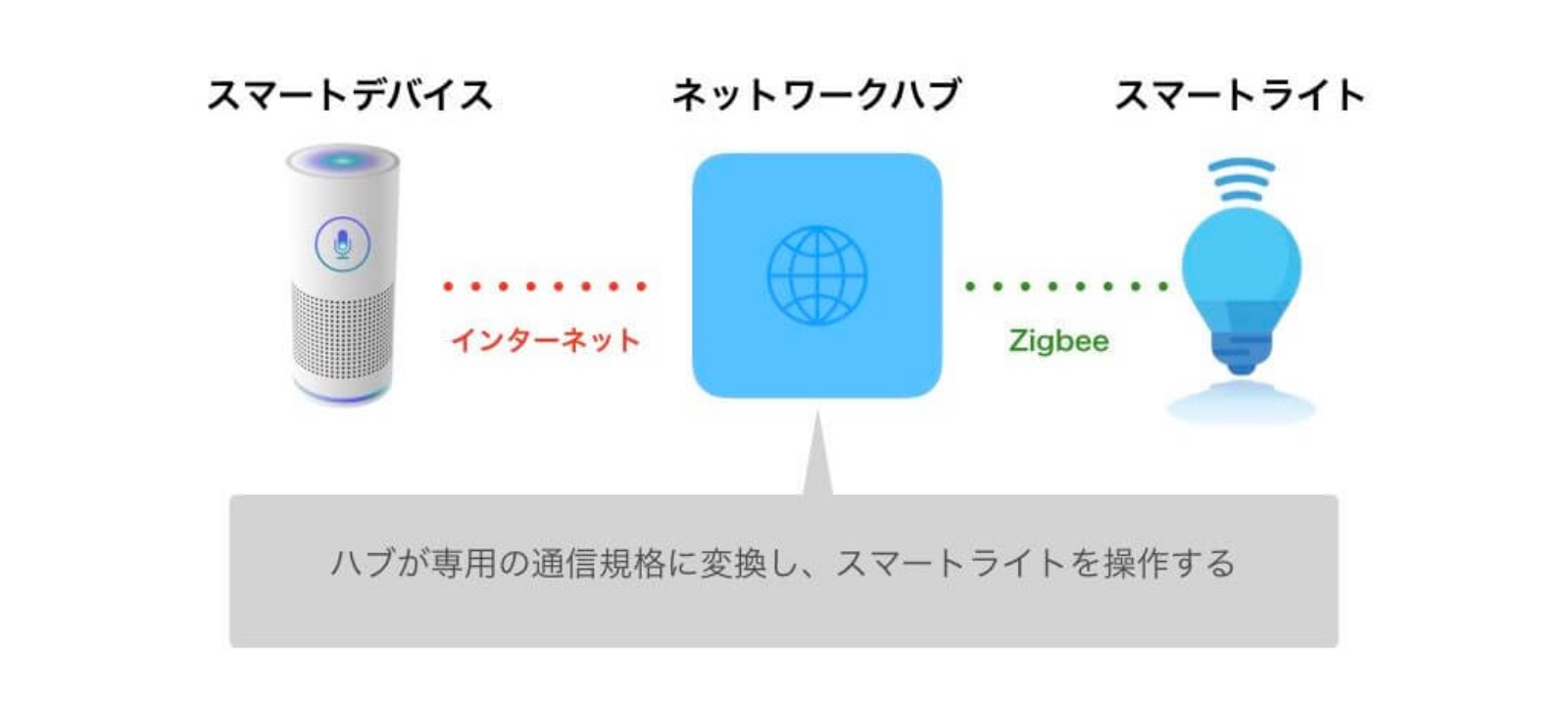

特に電球タイプの製品において、インターネットへ接続する方法は、主に以下の2種類に分かれます。

【インターネットへの接続方法】

- 電球にWi-Fiモジュールを直接搭載する

- ネットワークハブ(中継器)を介してインターネットに接続する

(1)は電球自体がWi-Fiに接続しますが、(2)のハブタイプは下図のような構成になります。

(2)のネットワークハブタイプの場合、「ハブの設置場所の確保」や「ハブ自体の購入」が必要となる点に注意が必要です。

一方で、インターネット接続機能をハブに分離することで、以下のようなメリットも享受できます。

【ハブタイプのメリット】

- Wi-Fiルーターの最大接続台数を圧迫しにくい:

照明は家中に多数設置されるため、Wi-Fi直結型が増えるとルーターの負担が大きくなりますが、ハブタイプならハブ1台分としてカウントされます。 - 通信の安定性が期待できる:

Wi-Fiの接続不良やルーターとの相性問題が発生しにくい傾向があります。

この観点から、以下のような選び方が推奨されます。

【Wi-Fi内蔵型 vs ハブ型 の選び方】

- 自宅全体に多数導入する場合: 接続が安定しやすい「ネットワークハブタイプ」

- 特定の部屋だけに少数導入する場合: 手軽な「Wi-Fi内蔵タイプ」

もちろん製品の機能差もあるため一概には言えませんが、大まかな選定軸として参考にしてください。

付加機能の有無

スマート照明はインターネットに接続している特性を活かし、単なるリモート操作以外にも、製品ごとに様々な付加機能を備えている場合があります。

これからご紹介する製品についても、それぞれが持つ独自の特徴を併記しますので、製品選びの参考にしてください。

電球タイプのおすすめ比較

スマート照明の選び方を整理したところで、具体的なおすすめ製品をご紹介します。

まずは、既存の照明器具にも取り付けやすい電球タイプの製品です。

Philips Hue(フィリップス ヒュー)【スマート照明】

Philips Hueはスマート照明界では老舗的な製品で、2013年9月から日本で販売開始、グローバルのコネクテッド照明(スマート照明)ではシェアNo.1のメーカーです。

歴史があることで、他社と比較して多岐にわたるラインナップがあることが大きな特徴です。

| 製品タイプ | 製品数 | 主な照明カラー | 主な用途 |

| 電球 | 25 | 色光 (14)、電球色〜昼光色 (8) など | 屋内照明 (38) |

| ライトリボン | 11 | グラデーション (13)、色光 など | エンターテイメント、アンビエンス |

| アクセサリー | 8 | – | コントロール類 (4)、デバイス (2) など |

| テーブル ランプ | 6 | – | 寝室、書斎、リビングルーム |

| スターター セット | 4 | – | Hue ブリッジ付属 (2) |

| フロア ランプ | 1 | – | グラデーション、シンクロ機能 |

| 屋外照明 | 1 | – | 前庭とバックヤード |

| ストリングライト | 1 | ホワイトとカラー グラデーション | 屋外 (IP65) |

| 合計 | 54 | – | – |

これに加えて、人感センサーやディマースイッチのように、照明周辺のアクセサリが充実しており、操作もしやすいです。

詳細は、以下のURLをご参照ください。

Philips Hueは、他社のスマート照明と比較して品質が特に高く、スマート機能を利用した際にも動作のレスポンスが良く、ふんわりとした照明演出も魅力的です。

また、2025年最新版だと調光・調色の表現が広がっており、以下に対応しています。

- 明るさを0.2%まで調整できる超低調光

- 1000~20000Kのフルスペクトル白色光

詳細は以下のプレスリリースをご参照ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000120680.html

これの他のスマート照明にはない、大きな特徴は、「カスタマイズの柔軟性」です。

照明の演出をワンタップで変えられるシーン機能の種類は多岐にわたり、他社サービスの連携(Friend of Hue)やHue Syncに拡張性にも優れています。

AIアシスタントは、上記のポイントに挙げた全メーカー(Amazon Alexa、Googleアシスタント、Siri)に対応しています。

また、それ以外にも以下の対応も果たしており、これからスマートホームを始めたいという方だけでなく、凝った使い方をしたい方や開発者の方へもお勧めできます。

- Apple HomeKit・IFTTTにまで対応

- APIが公開されている

- Spotifyと連携し、音楽に合わせた照明操作

- スマートリモコン「Nature Remoシリーズ」との連携で操作可能

- ウェルネス照明(眠る、 目覚める、 働く、 リラックスする、 サーカディアンリズムに合わせた照明が、1 日のすべての瞬間に心身をサポート)

こういったことから、Philips Hueはこのカテゴリで業界標準的な地位を確立しており、スマート照明の中では最もおすすめです。

一方で留意点としては以下の点。

- 機能をフルに利用するためには「Hueブリッジ」という別途ネットワークハブの購入が必要。

とはいえ、このように、古くから人気の製品で、様々な機能を有するPhilips Hueを第一に掲載します。

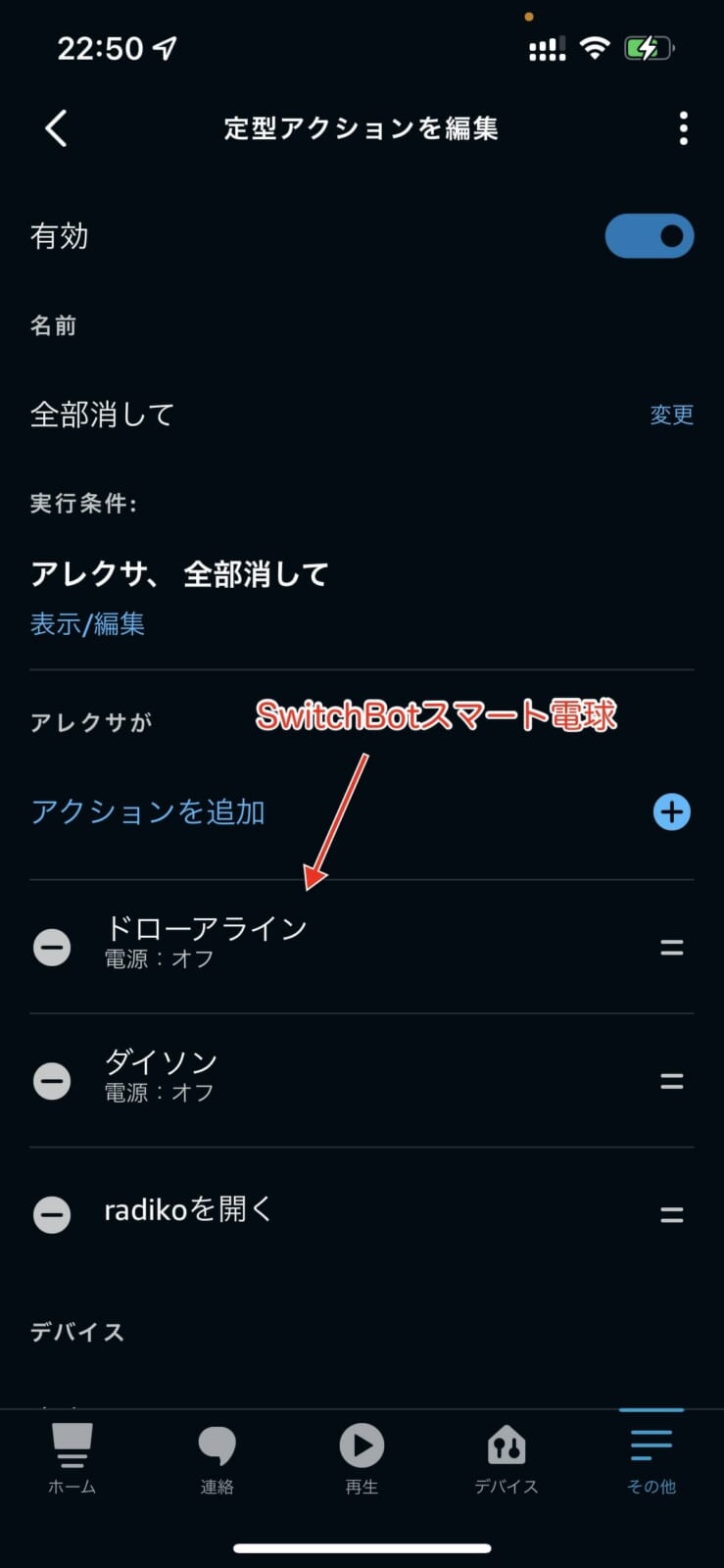

SwitchBot スマート電球

スマートホーム製品で現在大きな存在感を持つSwitchBotからも、スマート電球が発売されています。

この製品の最大の特徴は、他の豊富なSwitchBot製品群とシームレスに連携できる点です。

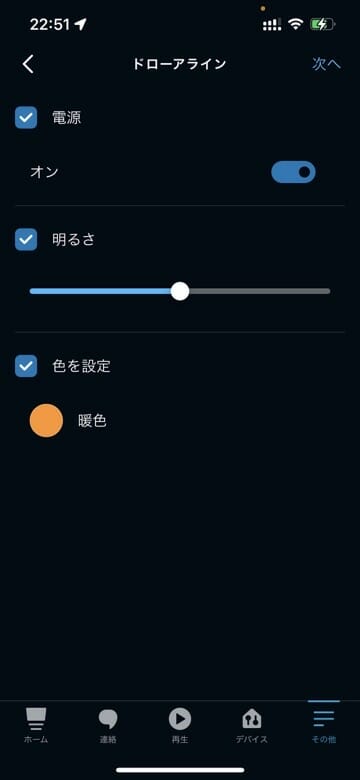

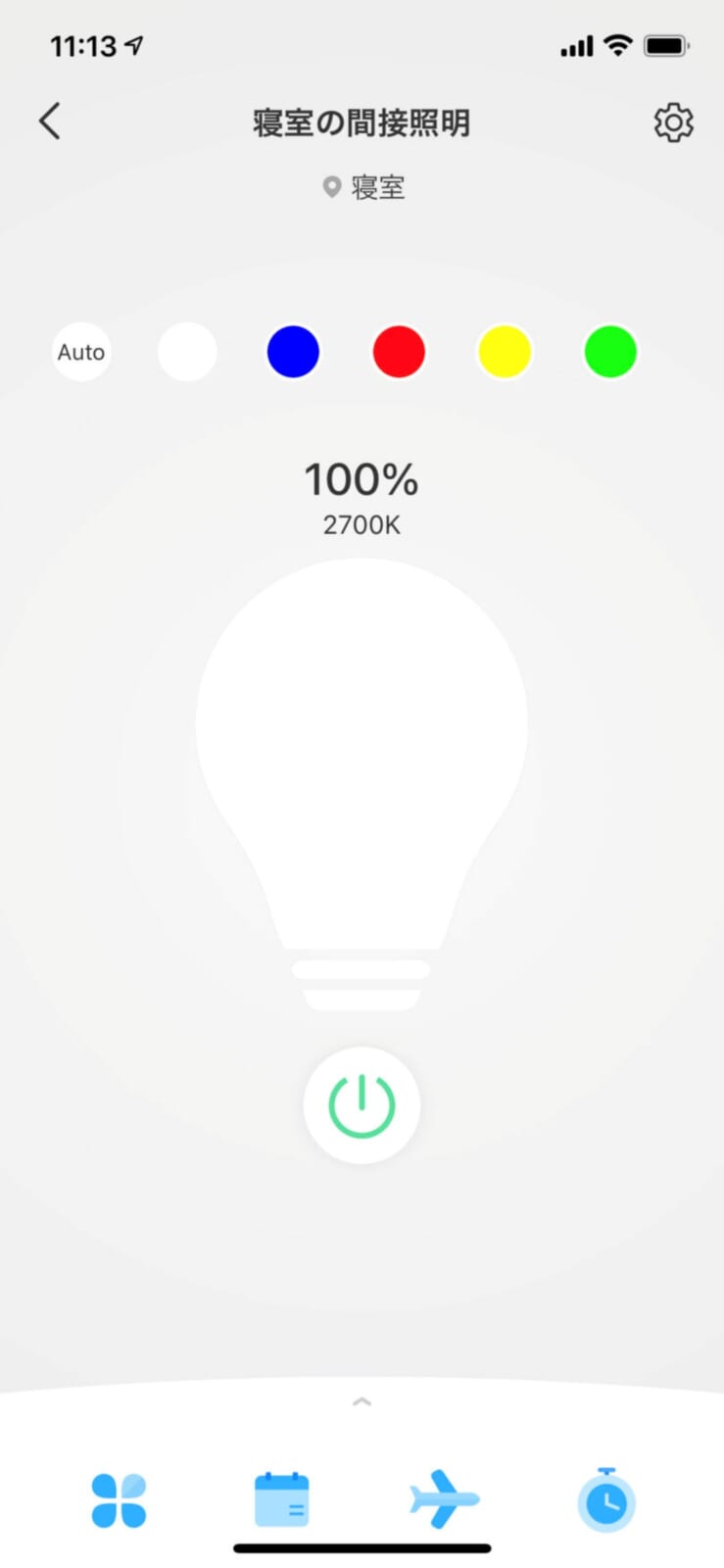

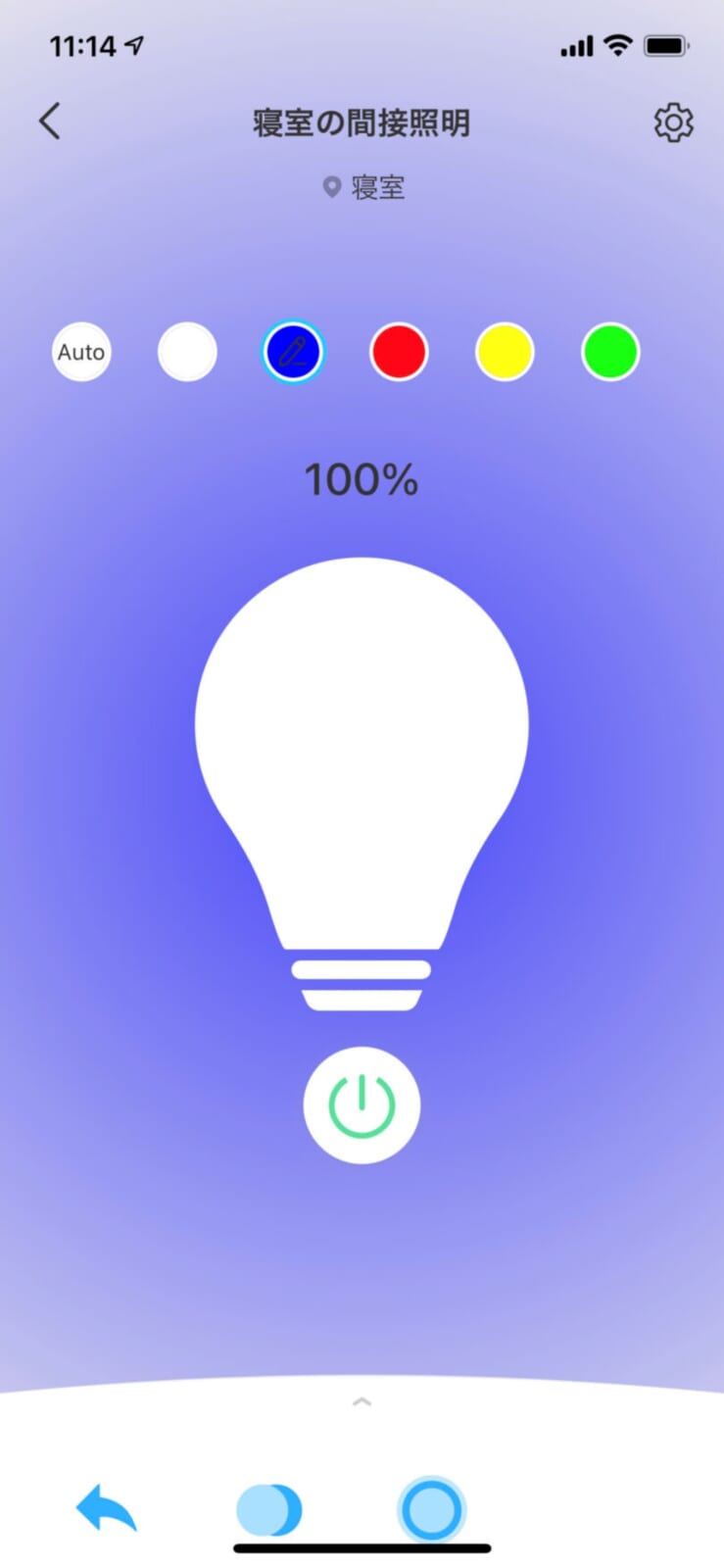

電球自体はWi-Fiに直接接続するハブ不要タイプで、フルカラーの調光・調色に対応しています。

スマートフォンアプリからの操作はもちろん、主要な音声アシスタント(Amazon Alexa、Googleアシスタント、Siriなど)にも対応しています。

筆者も愛用していますが、特に便利なのが音声によるハンズフリー操作です。

「布団に入ったまま照明を消す」といった基本的な操作はもちろん、家事をしながらでも声だけで操作でき、Alexaの「定型アクション」などと組み合わせれば、他社製品も含めた一括操作も可能になります。

「朝起きたら、カーテンが開き、エアコンと照明がONになる」といった自動化を、SwitchBot製品だけで完結できるのが最大の強みです。

スマート照明単体としての基本機能はもちろん、それ以上に「SwitchBotシリーズでスマートホームを構築したい」と考えている方にとって、コストパフォーマンスが非常に高い、最適な選択肢の一つとなるでしょう。

TP-Link Tapo L530E/L510E

調光のみのタイプと、調光・調色に対応したタイプの両方がラインナップされています。

Wi-Fiルーターの分野で知られるTP-Link社も、スマートスピーカーの普及初期からスマート照明を手がけており、人気の製品となっています。

この製品の最大の特徴は、電球自体にWi-Fiモジュールが内蔵されており、別途ネットワークハブを購入する必要がない(Wi-Fi内蔵タイプ)点です。

加えて、価格が市場相場と比べて非常に安価(フルカラータイプでも2,000-3,000円程度 ※執筆時点)であるため、自宅に複数台導入したい場合にも適しています。

TP-Linkは他にもスマートプラグやネットワークカメラなども展開しており、これらと組み合わせて、特にホームセキュリティ用途でスマートホーム環境を構築したい方にもおすすめです。

機能面は他の多機能なスマート照明と比較するとシンプルですが、スマート照明としての基本機能は十分に備えています。複雑な設定は不要で、手軽に導入したい方に最適な製品と言えるでしょう。

TRÅDFRI(トロードフリ)

北欧家具で有名なIKEAも、スマート照明「TRÅDFRI(トロードフリ)」シリーズを展開しています。

最大の特徴は、その導入コストの安さです。市場相場の3分の2程度のコストで導入可能な場合もあり、コストパフォーマンスに優れています。

自宅のあらゆる場所にスマート照明を導入したい場合に適しています。

また、一般的な「E26」口金に加え、スマート照明では比較的珍しい「E17」口金のタイプが用意されている点も魅力です。ルーメン(明るさ)や形状の選択肢、調光リモコンや人感センサーなどの周辺機器も充実しており、種類が非常に豊富です。

IKEAならではの、デザイン性の高い照明スタンドなどと合わせて購入できる点も嬉しいポイントです。

一方で、安価である反面、以下のような留意点も存在します。

【TRÅDFRIの留意点】

- 専用アプリでの外出先からの操作はできず、音声アシスタントのアプリ等を経由する必要があります。

- リモート操作には「ゲートウェイ」(ネットワークハブ)が必須です。

- 単品で購入すると周辺機器も必要なため割高になる可能性があり、まとめ買いが推奨されます。

このようにいくつかの特性がありますが、多機能性を求めず、「スマートスピーカーでの音声操作」や「スマートフォンでのリモコン操作」といった基本的な機能を安価に実現したい場合には、TRÅDFRIは有力な選択肢となります。

シーリングライトタイプのおすすめ比較

続いて、部屋全体を照らすシーリングライトタイプのスマート照明をご紹介します。

Aladdin X2 Plus (旧名:popIn Aladdin 2 Plus)

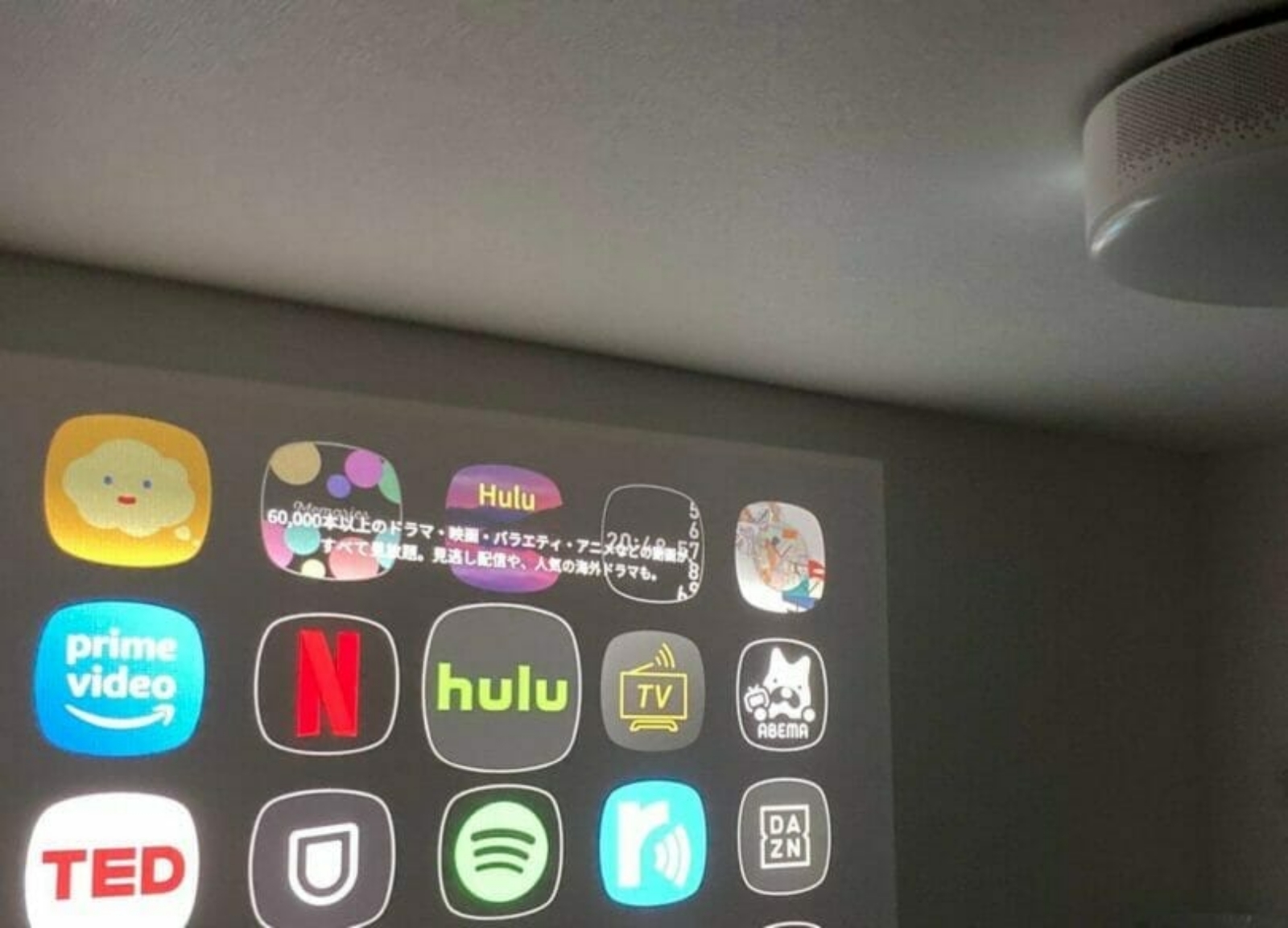

「Aladdin X2 Plus」は、これまでご紹介した製品とは一線を画す特徴を持つ、人気のスマート照明です。

最大の特徴は、シーリングライトに「プロジェクター」と「スピーカー」の機能を統合した「3-in-1」である点です。

これにより、照明器具として設置するだけで、手軽にホームシアター環境を構築できる、非常にユニークな製品となっています。

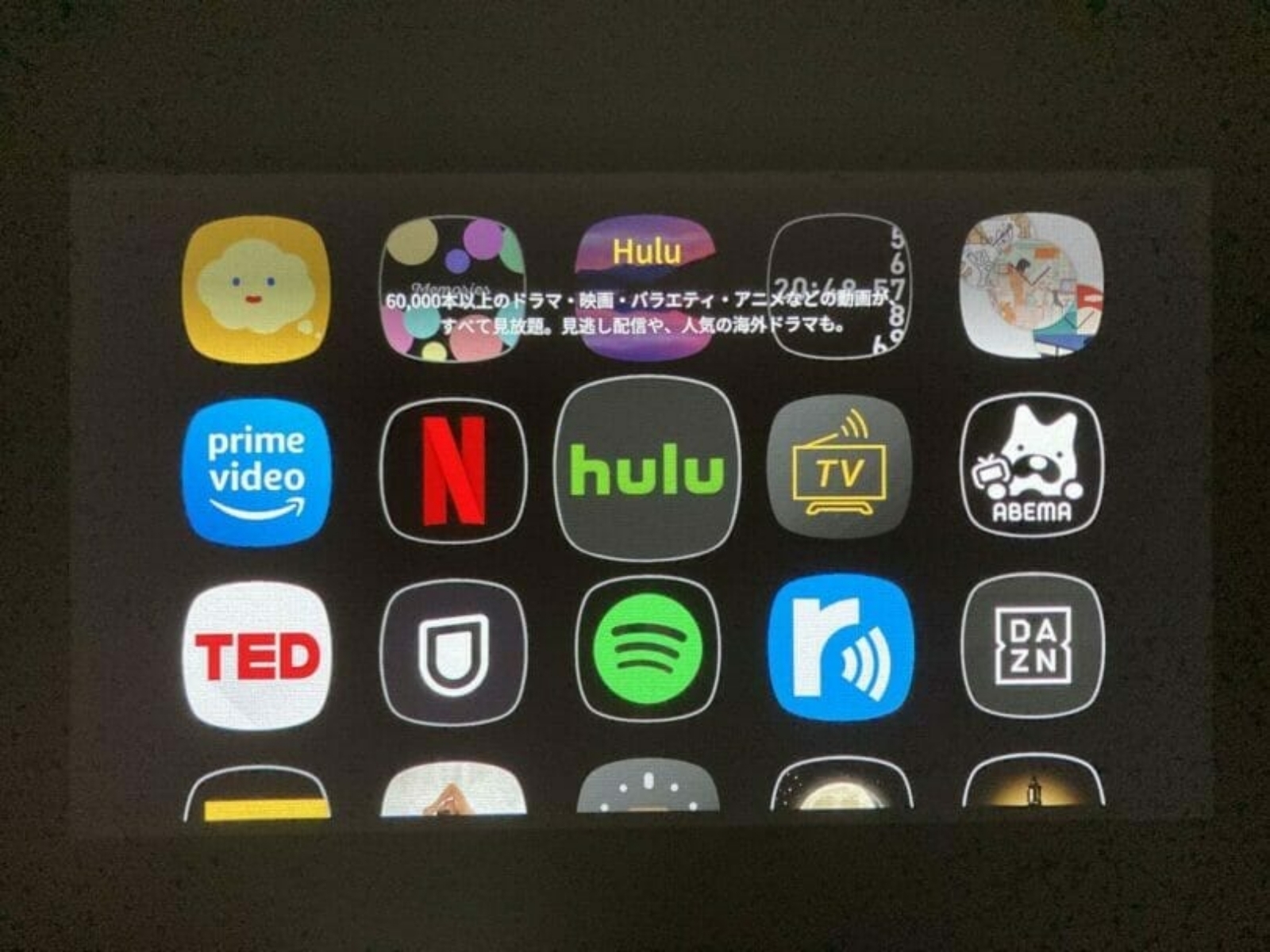

インターネットに対応しているため、プロジェクター機能で動画配信サービス(YouTubeやAmazonプライム・ビデオなど)を大画面で視聴したり、独自のアート・ヒーリング系コンテンツを楽しんだりすることも可能です。

もちろん、スマート照明として、スマートフォンアプリからの調光・調色操作にも対応しています。

留意点としては、その多機能性ゆえの「価格設定」や、「主要な音声アシスタント(Alexa, Google等)に標準対応していない」点、そして「映像を投影するための壁面が必要」な点が挙げられます。

しかし、それらを考慮しても、プロジェクター機能を兼ね備えているメリットは非常に大きいと言えます。

導入を迷う場合は、家電レンタルサービスなどで試してみるのも良いでしょう。

別売のTVチューナーと連携すれば、寝室などにテレビ本体を置かずにテレビ放送を楽しむことも可能です。

SwitchBotシーリングライトPro

スマートホーム製品で急速にシェアを伸ばしているSwitchBotからも、シーリングライトが発売されています。

標準モデルと「プロ」モデルがあり、特に注目すべきは「SwitchBot シーリングライト プロ」です。

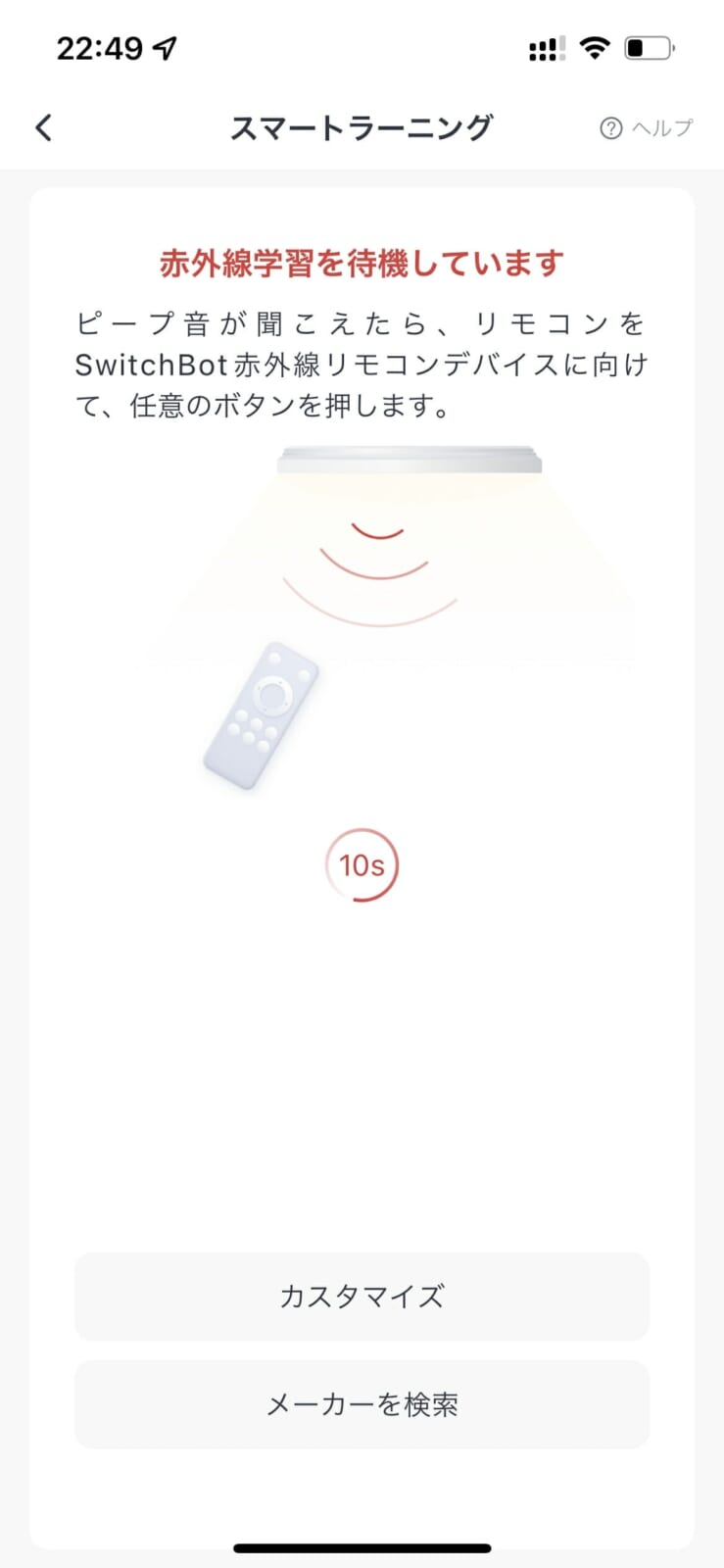

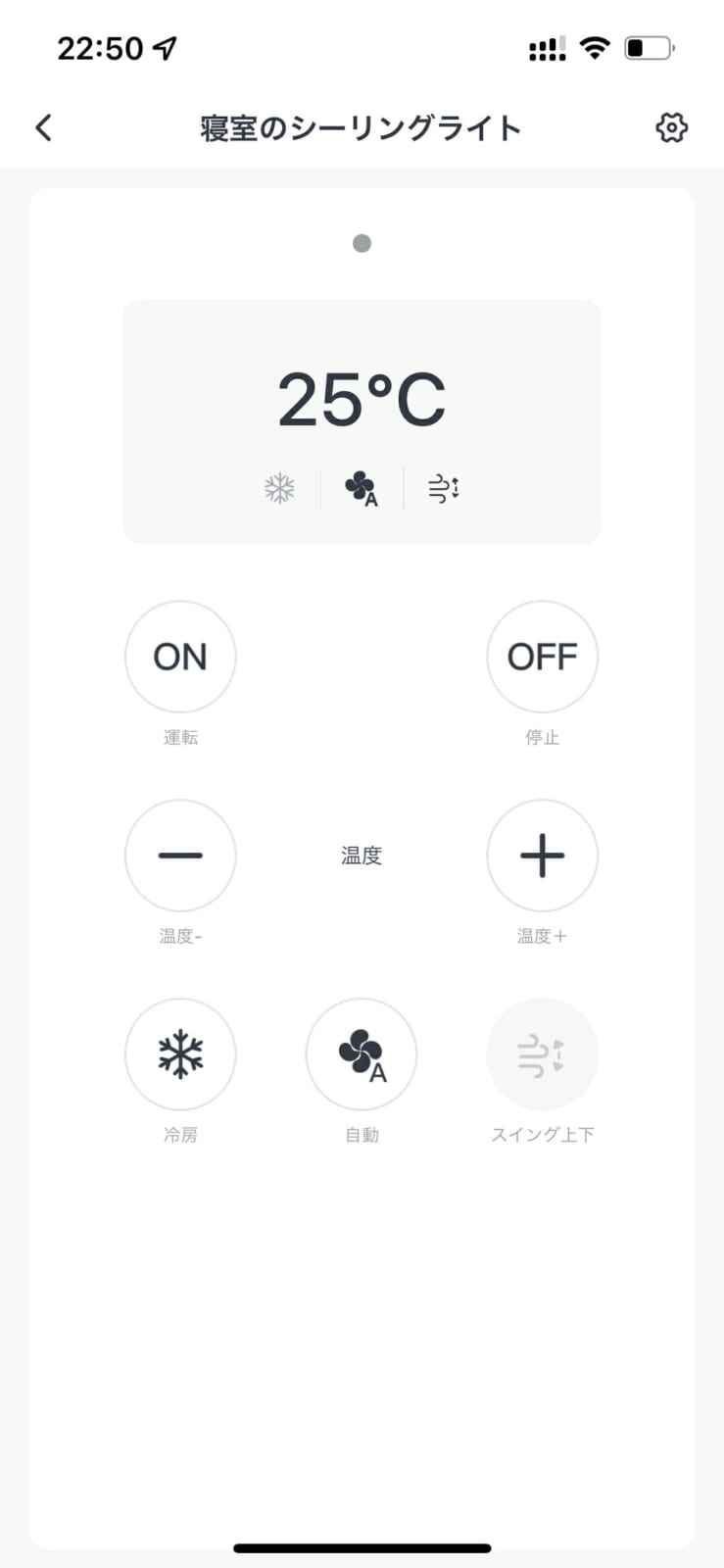

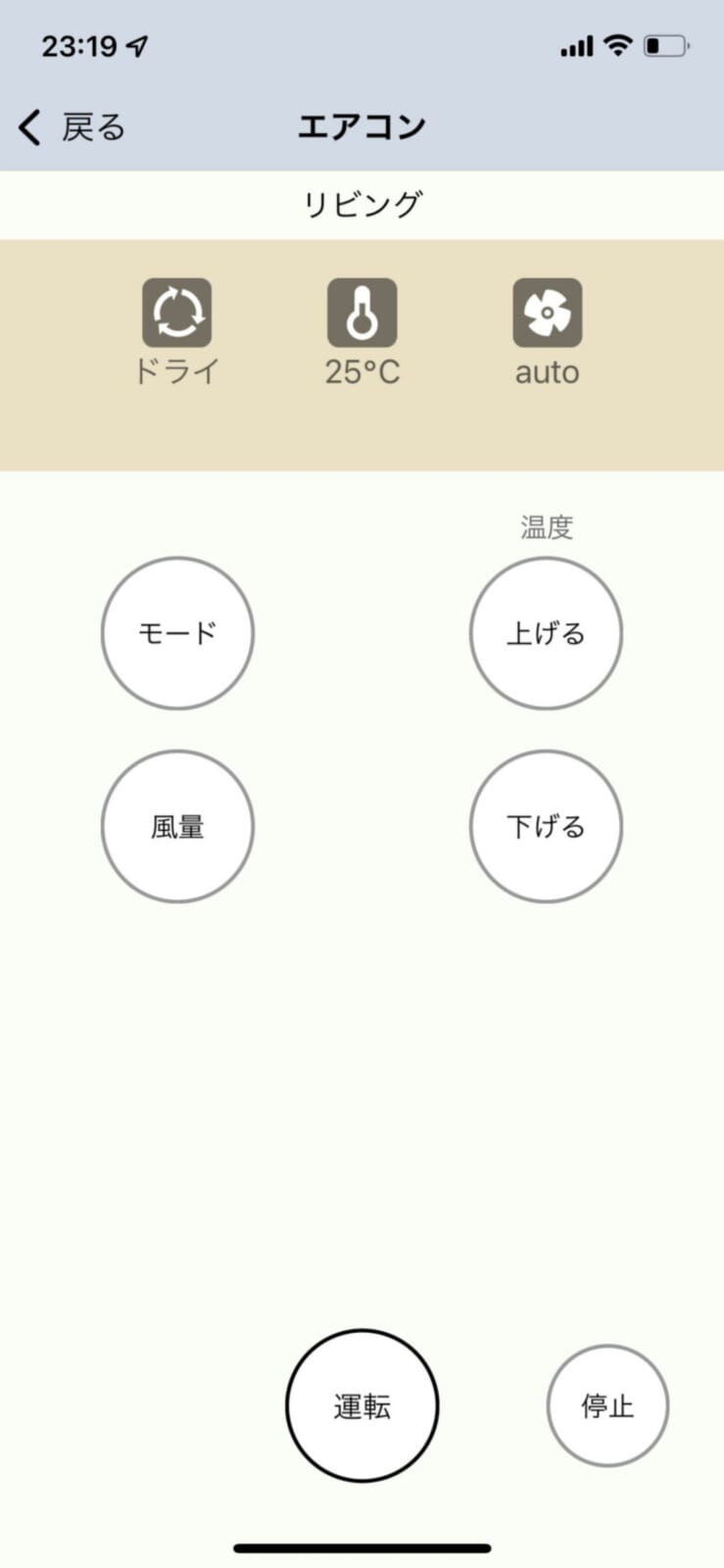

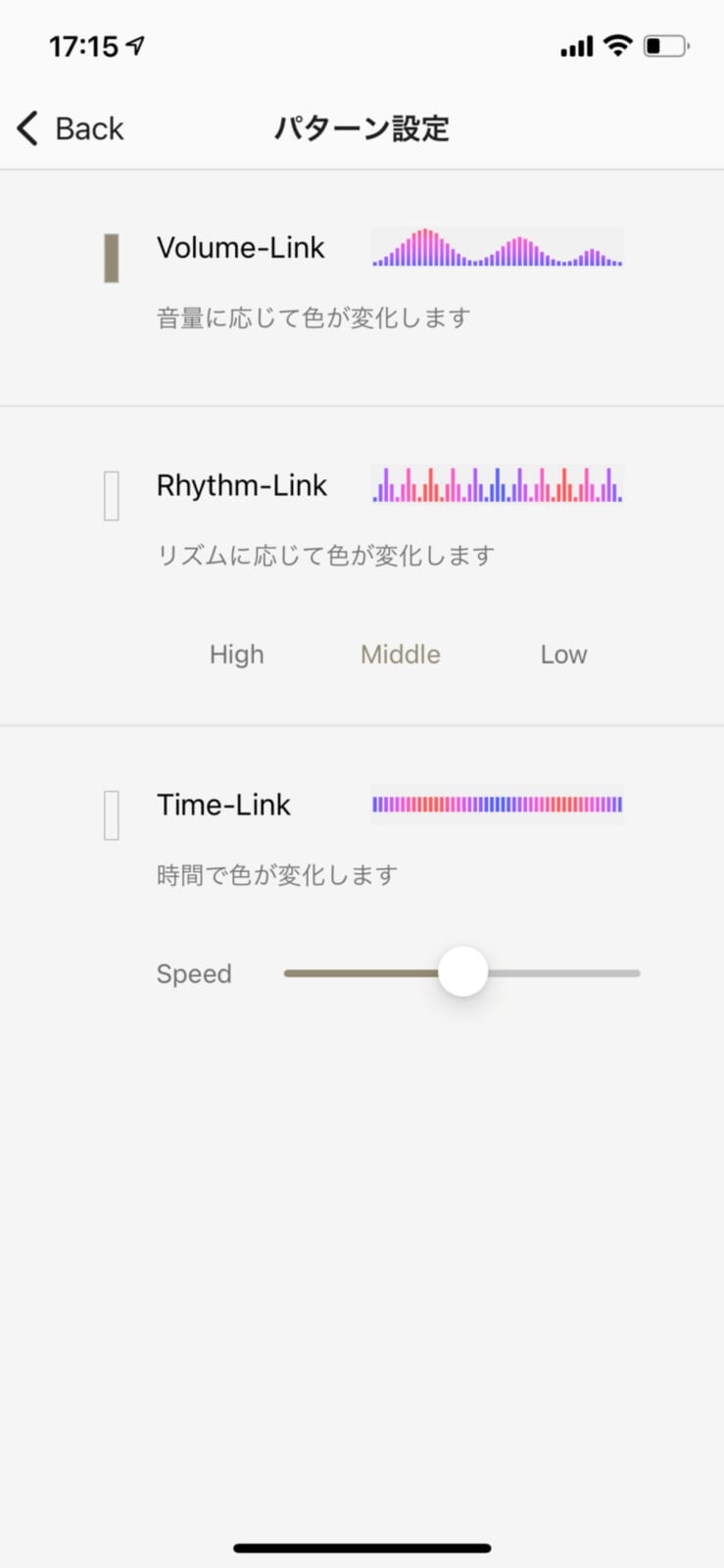

この「プロ」モデル最大の特徴は、スマートリモコン機能(SwitchBotハブに相当)を内蔵している点です。

これにより、照明のスマート化はもちろんのこと、エアコンやテレビなど、他の赤外線リモコンで操作する家電も、このシーリングライト1台でまとめてスマート化できます。

筆者も実際に使用しましたが、スマートリモコンを別途設置する必要がなく、配線や設置場所に悩まないため、部屋が非常にすっきりする点が大きなメリットだと感じました。

また、天井の中央から赤外線を送信するため、室内の家電に信号が届きやすい点も合理的です。

シーリングライトとしての基本性能も十分で、明るさ(6畳/8畳/12畳モデル)、調光・調色機能に加え、物理リモコンも付属しているため、スマートフォンや音声操作に不慣れな方でも安心して使用できます。

音声アシスタント(Amazon Alexa、Googleアシスタント、Siriなど)との連携も優れており、筆者が試した限りでは音声操作のレスポンスも良好でした。

もちろん、他のSwitchBot製品(開閉センサーや人感センサーなど)と連携させた高度な自動操作も可能です。

照明の操作だけでなく、室内の家電をまとめてスマートホーム化したい、特にSwitchBot製品で揃えていきたいと考える方にとって、最適な選択肢の一つと言えるでしょう。

ソニー マルチファンクションライト2

ソニーから発売されている「マルチファンクションライト2」は、その名の通り非常に多機能なシーリングライトであり、スマート照明の代表格の一つです。

音声アシスタントへの対応に加え、以下のような多彩な独自機能を搭載しています。

【主な特徴】

- スマートスピーカーからの音声操作に対応

- スピーカーを内蔵し、天井から音楽を再生可能

- スマートリモコン機能を内蔵し、赤外線リモコンで操作する他の家電(テレビ、エアコン等)も操作可能

- 室内の温湿度をグラフでモニタリング可能

- 人感センサーを内蔵し、防犯や見守りにも活用可能

これらの機能を、シーリングライトを設置するだけで利用できる点が大きな魅力です。

この1台を導入するだけで、個別にスマートホーム家電を揃えなくても、生活の多くの場面をスマート化できます。

このように、照明器具がハブとなり、別途スマートリモコンなどを購入せずとも、1台でスマートホーム環境をすっきりと実現できる点が最大のメリットです。

番外編:その他のスマート照明と活用アイデア

ここまでは代表的なスマート照明製品をご紹介しましたが、この他にも特殊な用途の製品や、既存の照明をスマート化する便利なアイテムがあります。

番外編として、いくつかご紹介します。

スマートリモコンで赤外線照明を操作

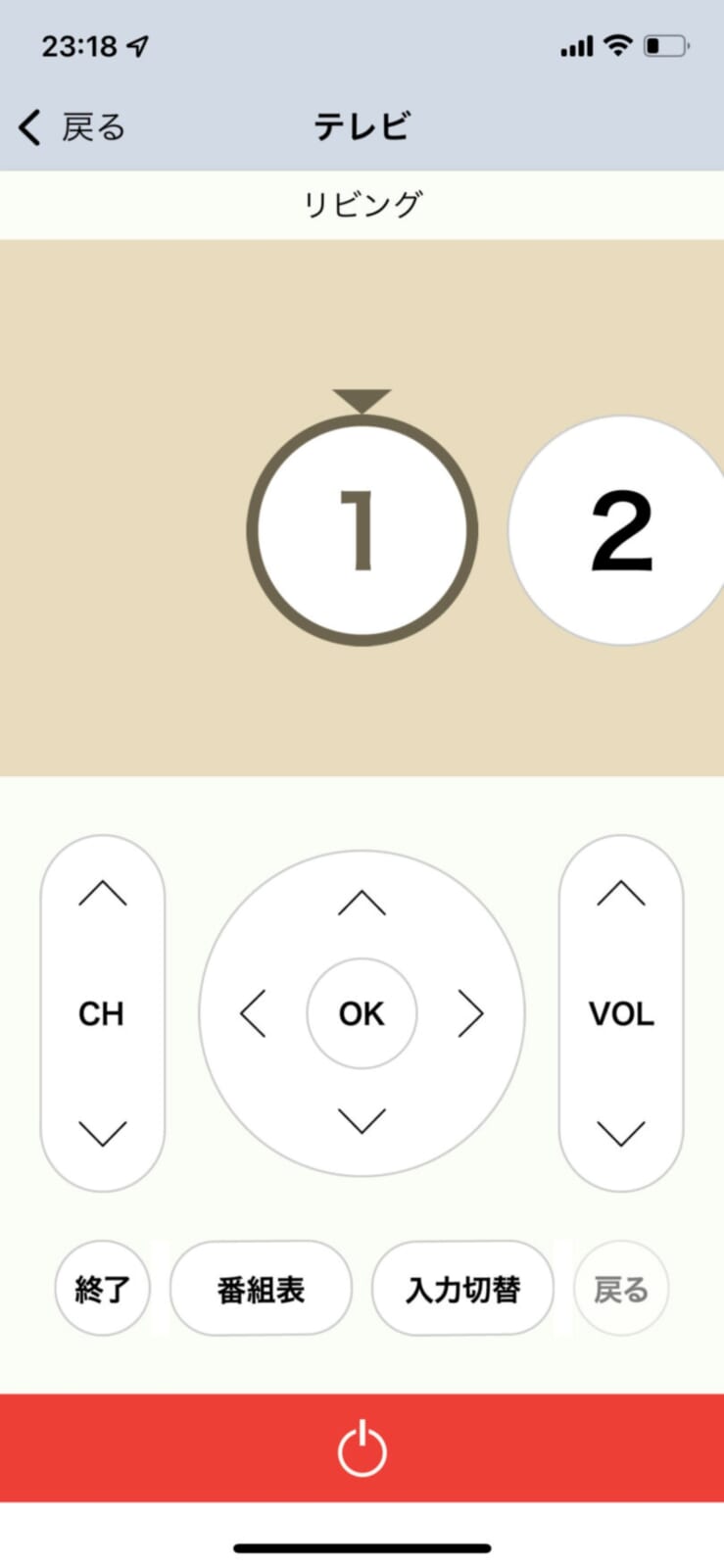

既存の照明が赤外線リモコン対応のシーリングライトなどの場合、「スマートリモコン」というデバイスを使ってスマート化する方法もあります。

スマートリモコンは、Wi-Fi経由で受けた指示を、登録済みの赤外線信号として発信する装置です。

これを中継させることで、既存の照明をスマートフォンやスマートスピーカーから操作(調光・調色含む)できるようになります。

スマートリモコンは、照明以外にもエアコンやテレビなど、他の赤外線リモコン対応家電も操作可能になるため、まとめてスマートホーム化したい場合にもおすすめです。

※赤外線スマートリモコンと「リモコンスイッチ」を組み合わせることで、赤外線非対応の照明の電源ON/OFFを制御する方法もあります。

スマートプラグで照明機材を操作

「スマートプラグ」は、壁のコンセントと照明器具などの間に中継して設置する製品です。

スマートプラグ自体がWi-Fi経由での操作に対応しており、接続した機器の主電源を遠隔でON/OFFすることが可能になります。

この方法も、照明のスマート化に活用できます。特に、フロアスタンドや間接照明、撮影用ライトなど、電球やシーリングライトの交換が難しい(スマート照明化しにくい)照明器具に有効です。

SwitchBotで照明スイッチをリモート操作

「SwitchBot ボット」は、既存の物理的なスイッチに直接取り付けることで、ロボットアームがスイッチを押したり引いたりしてくれるユニークな製品です。

これにより、スマートフォンなどから照明スイッチを遠隔操作できます。

他の方法ではスマート化が難しく、壁のスイッチを直接操作するしかないような照明(古い蛍光灯など)のリモート化に役立ちます。

インテリアのアクセントになるライトパネル

スマート照明の中には、インテリアとしてデザイン性に優れたライトパネル製品もあります。

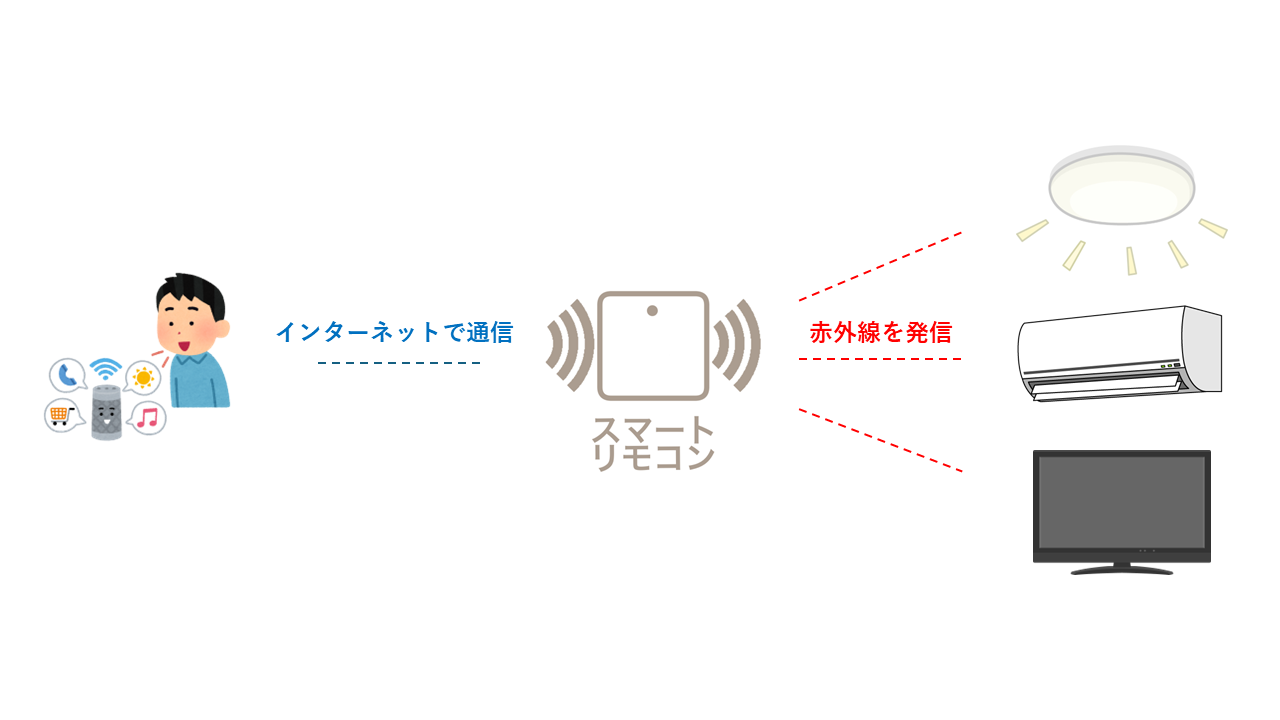

「Nanoleaf(ナノリーフ)」は、複数のライトパネルを自由に組み合わせて壁に設置し、デザイン性の高い外観で空間を彩ることができるスマート照明です。

スマートフォンアプリや音声アシスタント(Amazon Alexa, Googleアシスタント, HomeKit)に対応し、リモート操作・音声操作が可能です。

主なラインナップとして、以下のようなシリーズがあります。

- Elements: 木目調の質感を持つウッドベースのデザイン

- Shapes: ゲームやエンターテイメント空間に適したデザイン

- Essentials: 電球・ライトリボンタイプ

- Canvas: ピクセルアート風の表現が可能な正方形パネル

主にゲーミングルームなどで人気がありますが、デザイン性が高いため様々なシーンで活用できます。

筆者も自室に「Nanoleaf Elements」を導入していますが、部屋が洗練された空間になり、おすすめしたい製品の一つです。

スピーカーを搭載したスマート電球

電球自体にスピーカーを内蔵し、音楽再生が可能な製品も存在します。

中でも、ソニーネットワークコミュニケーションズが発売する「LED電球スピーカー(LST-SE300)」は、音楽と連動して照明のカラーが自動で切り替わる機能まで搭載した、画期的なスマート電球です。

筆者も実際に使用しましたが、電球内蔵スピーカーとしては音質も良好で、ホームパーティでの演出や、リラックスタイムのBGM再生など、幅広く活用できます。

このように、「音楽」と「スマート照明」を組み合わせて、住空間を演出するのも一つの楽しみ方です。

おわりに

今回は、スマート照明のおすすめ製品や選び方、活用アイデアについてご紹介しました。

当サイトでは、この他にもスマートホームを中心とした様々な製品レビューや活用情報をご紹介しています。ご興味がありましたら、ぜひ他の記事もご覧いただけますと幸いです。