#020 イベントレポート「ミライとカイゴが変わる!?スマートホーム機器展inきたひろ」

当協会に参画する銀座堂の代表藤川氏が、介護をテーマにしたイベントに参加されました。今回はそのレポートをお届けします。

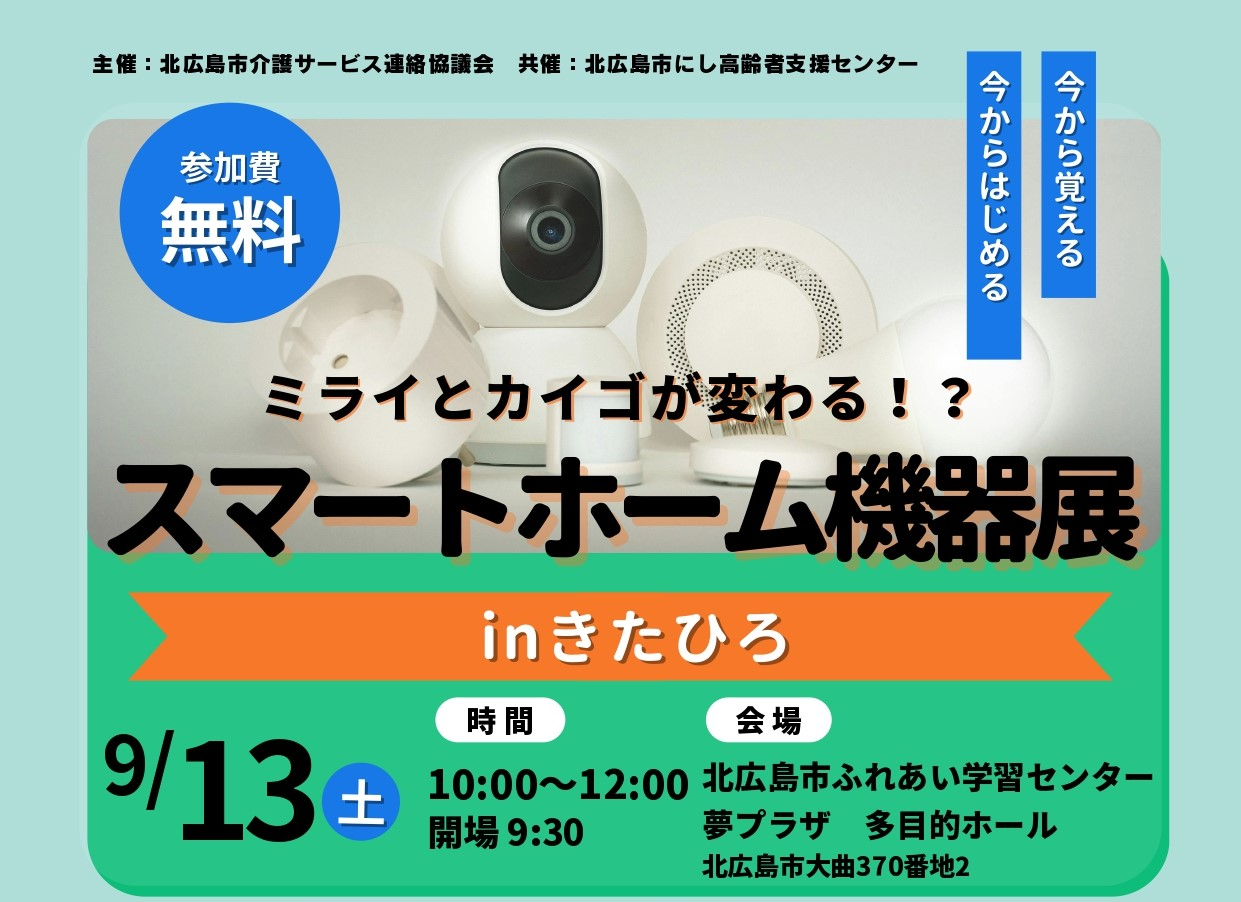

イベント名称:ミライとカイゴが変わる!?スマートホーム機器展inきたひろ

日時:2025年9月13日10時~12時

場所:北海道北広島市大曲370-2 北広島市ふれあい学習センター

参加者数:40名(地域包括支援センター職員、居宅介護支援事業所のケアマネ、福祉用具貸与事業所、地域住民、大学生など)

主催:北広島市介護サービス連絡協議会

共催:北広島市にし高齢者支援センター

イベント① 夫婦で乗り越えた壁スマートホームがくれた光

藤川さんから、「スマートホーム機器を活用して脳出血の絶望を乗り越えた経験談」をお話しいただきました。藤川さんが情報発信されている「ONE&」のホームページから「指ジェスチャーでテレビを操作する」「猫の給餌をモニターで観察する」などの動画をお見せしながらご紹介。参加者は頷いたりメモを取っていました。

そのあとは、奥様を交えたでディスカッションを実施しました。奥様より、藤川さんが脳出血で倒れられた時のことや、数々の課題を乗り越えて、スマートホーム機器を設置・活用し、自分らしく生活されている点などについて、率直な想いをお話しいただきました。

現在、藤川様のお宅には300種類の機器があるとのこと、「家がラボみたい」という奥様のコメントが印象的でした。

参加者からの質疑タイムでは、、障がいを持たれている方にマイクをお渡ししました。

「藤川さんのお話を聞いて、いままでは誰かに頼まなければ出来ないことがあり、妻が近くにいない時にはあきらめることもあった。ただ指ロボットなどの活用をすることで『自分らしさ』を保てることがわかり良い気づきとなりました」などの感想が聞かれていました。

イベント② スマートホーム機器体験会

藤川さんもご活用されている機器類を企画・販売されている、アンカードシステムズ株式会社、株式会社ノアコンツェル、KDDI株式会社、株式会社オープンソースなど様々な企業にIoT機器やコミュニケーション機器を展示していただきました。

普段見聞きする機会も多くないので、各参加者は実際に触れたり、使い方を学ぶことで勉強になっていたようです。

共催の北広島市にし高齢者支援センター様は、実は2025年2月ごろに当協会にもお問い合わせいただき、3月末に大丸札幌店で開催された「ちょっと未来の暮らし体験会」イベント(https://www.livingtech.or.jp/activity/pjt013/)を兼ねて事務局長が訪問し、情報交換してきました。

そこで伺ったお話しは、日本の介護・福祉業界は、高齢化社会の進展に伴い、利用者が増え続ける一方で、サービスを担う人材が不足しているという深刻な課題に直面していること。特に、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所は、高齢者のご自宅を訪問して面談を行うことが主な業務です。また、訪問介護サービスでは、入浴や食事の介助といった、身体的な介護が中心となっています。

このように、介護の現場では対面でのコミュニケーションや身体的なサポートが不可欠であるため、限られた人員で増加するニーズに対応することが困難になっています。

これを打開すべく、テクノロジー、つまりスマートホームを活用して、①サービス利用者の不安や不便を解消する、②利用者のご家族の不安や不便を解消する、そして、③サービス提供者の業務効率でDXを図る、という視点で、スマートホームを利活用を推奨していこうと、情報収集や発信をされています。

スマートホームは、今の暮らしのプラスアルファと捉えられがちですが、実は、「いろいろな課題が解決できる」手段でもあると我々は考えています。介護・福祉の文脈では、スマートホームによって、物理的な距離のハードルを解決できたり、自分の目が届かないところをサポートしてくれたり。

転倒を検知するセンサーを活用すれば、もしかすると同居のご家族がすぐに察知できて救急を呼ぶことができるかもしれない、スマホが使えなくてもスマートスピーカーで薬を飲む時間をリマインダーで通知することで、介護者やご家族の手間が減るかもしれない、温湿度センサーがあれば、冷暖房を自動でコントロールして、部屋の快適環境を維持できるかもしれないなど、ご年配の方は操作が難しくても、クリッカーなどのボタン型デバイスで簡単に使えるようになるかもしれない、など、人力だけではできない部分をカバーしてくれるようになっていきます。

少しの費用で日々の小さな課題から大きな課題までクリアできる可能性があるのに、まだまだ、知らない人が多いのも現状です。今後も、こういった活動を通じて、課題を解決してくれて、さらに豊かな暮らしを実現できるスマートホームの利活用について、情報発信をしていきたいと考えています。

参考リンク

One&(ワンド)

https://onend.jp

※本イベントの参加者アンケート結果も掲載されています